中国人民大学19级人力资源管理专业高级研修班在读

对国学和心理学充满热情的金融理科男,埋头扎进HR之路

热衷思考和探讨个人成长话题,努力让自己的HR工作具有真正的温度

上周末有幸聆听了中国人民大学劳动人事学院副院长周文霞教授的课程。提前预习《组织行为学》教材的时候,感受到其名词和概念繁多,有点难以理解并联系工作中的实际场景。老师在课堂上带领我们探讨商学院经典案例、共同分析同学工作中碰到的实际问题,并信手拈来观点背后的行为学实验,让这些看似枯燥的概念和模型熠熠生辉。以下与大家分享课程中体会较深的几个观点。

组织行为学的价值

老师开始上课时引入了一个很贴近生活的例子:

如果一个同学上我的课迟到了,该如何理解这个行为?他是在不同课都迟到,还是只在自己的课迟到?一般只有这一个同学迟到,还是大部分同学都迟到?他只有今天这一节课迟到,还是节节课都迟到?

对于这些问题的回答,会影响我们把这项行为解释为个人原因,还是外在原因。如果他次次都迟到,而且上不同的课都迟到,可能就是他个人对于各类的学习都没有积极性。但如果他只在我的课迟到,而且我的课也还有好多其他同学迟到,那可能是我的课程不太吸引人,又或者上课时间太早。

进一步而言,我们如果把他迟到的原因归因为他个人,那该如何管理这项行为?如果制定一项惩罚的制度,是选择物质性惩罚(罚款10元)还是心理性惩罚(老师不讲课,让其在台前站五分钟)?

组织行为学的研究领域是探讨个体、群体以及结构对组织内部行为的影响,目的是应用这些知识对人的心理和行为进行描述、解释、预测和管理,以提升组织绩效。这里有一个关键的假设是:人的行为是可以预测的。虽然人的心理和行为有着大量的差异性,而且关系极为复杂,但是我们依然能从大量的事实和研究中发现规律性。换句话说,人的行为不是随机发生的。

而我们在平常工作中,对人的心理与行为分析总是依据自己肤浅的、惯常的做法,包括他人和我们自己。比如很多公司倾向于在招聘要求中规定年龄小于35岁,这里背后的假设是太年长的人,绩效产出相对较低。但是研究表明年龄与绩效并没有很强的相关性。组织行为学基于系统研究和循证管理,在得出结论之前,有着较为严谨和科学的论证。如研究者会通过让570位白领对与领导有关的28项属性进行打分,来确定哪些特征会使人们相信某个领导值得信任(结论是正直、仁慈和能力排在前三位)。

这样的研究与结论,能帮助我们完善自己的直觉(不仅仅相信直觉),提高我们的预测能力。

建立理论框架的意义

课堂

周教授在上课的时候提到碎片化学习,只有在我们建立起了相关的理论体系和框架时,才会对我们更有帮助。否则我们看到的知识是零散的,难以找到它们之间的联系,更难以把这些知识架构起来进行对比分析。比如绩效管理的方法有很多,KPI、OKR、PBC等等,模仿它们的形式是容易的,但是如果我们不知道它们背后对个体激励的点在哪,它们是如何影响组织中上下级、同级之间的沟通,它们适用于什么状态的团队等,我们就难以选择并真正利用这些工具实现管理目标。

上面提到的同学迟到的例子,应用了归因理论进行分析,三个问题分别对应我们判断的三个因素——区别性(不同情境下是否表现出不同行为)、一致性(每个人面对相似情境是否有相似的行为)、一贯性(不论时间变化,此人是否都表现出相同的行为)。这样的理论模型能帮助我们检视自己对于他人行为的判断是否全面而客观,是否遗漏了一些重要的事实,同时也能帮助我们更好的理解他人是如何对人的行为作出判断。

除了跟个体相关的理论,组织行为学也会聚焦于群体行为和组织系统,这也提醒我们在关注组织绩效的时候,不能仅仅关注个体。对于群体行为,一个重要的研究课题是领导。我们在招聘管理者的时候,往往会过多关注其过往的管理经验,但是管理经验是否真的能很好地预测候选人未来的绩效?权变理论告诉我们判断一个领导者是否能够取得成功,得关注领导者(能力、个性特征、行为倾向、影响力等)、被领导者(能力、动机、需求、对领导行为的期望等)和环境(工作特征、人际关系等)三方面的因素,以及三者之间的匹配度,才能帮助我们更好地预测领导者的绩效。

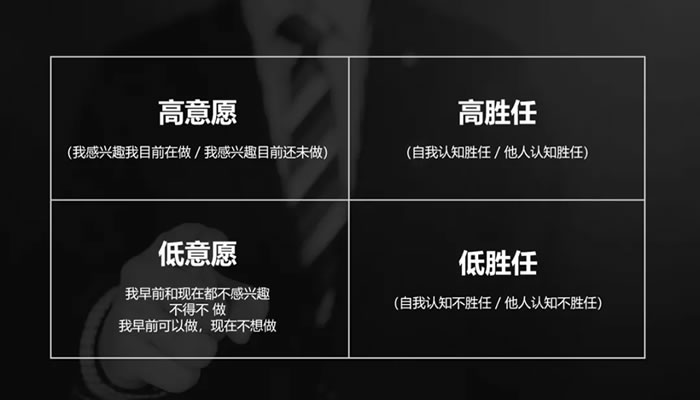

组织行为学还有两个重要的课题——人格和需求。人格指的是我们对于外在人与事的稳定的反应,由先天的因素和后天的环境共同影响而形成。需求理论研究的是什么样的因素得到满足,才会对个体有激励作用。而两者之间的关系是什么?它们又是如何影响一个人的动机?另外,两者之下都有繁多的理论模型,人格理论中的有大五人格理论、MBTI等,需求理论中有需求层次理论、麦克利兰需求理论等。这些模型之间有什么相似之处,又有什么不同?在碰到具体工作场景时,我们又该如何应用这些理论进行思考,并选择合适的模型?

HR成长的实践

老师在课堂上举了两个HR的例子,令自己印象深刻。一个是百度的人力资源副总裁,老师在参观他的办公室时,发现房间里白板的后面,贴着十几个直接向他汇报的下属的照片和简历。他说自己经常会站在白板面前,琢磨他的下属,思考他们最近的状态、工作情况、可能有的想法。老师感叹到:“这是真的在做人力资源。”

另一位是老师的学生,去哈佛、斯坦福等名校招聘了几十个学生,回到北京后第一时间去看了老师。老师问到你不用写写汇报吗,比如分析一下这些学生的面试表现?他回答说不用,现在基本只用告诉领导是否建议录用的判断即可。他面试过的候选人已经过万,觉得自己看人的火候已经比较纯熟。

管理是一门科学,更是一门艺术。课程中学习到的各种理论都很有说服力,但或许对于我们而言,离实践依然有一定的距离。老师在课堂上也说到,理论自洽或许是容易的,而现实的情况往往比理论复杂得多。这也要求我们在HR成长之路,不断实践、琢磨、积累,不断把理论与实践相互映证,甚至挑战理论或提出自己的观点,以逐渐把书面知识内化为我们在工作中的道与术。与各位同学共勉。

❖ 与周文霞教授相约《组织行为学》大课堂