上了两天刘刚老师精彩的《战略管理》课,更觉得这门课的科学性和艺术性了。

虽然不是第一次上这门课,但每次上总有新的发现和收获,所谓温故知新。学习的最大障碍不是来自未知,而是已知,希望与同学们共勉。

第一天刘老师着重介绍了战略管理的思维、方法和工具,比如“系统思维、闭环思维、方向思维、创新思维”以及各种矩阵分析工具。

而第二天的课程注重动态整合资源的相关多元化、非相关多元化,优化资源以及处理“做强、做大、做长”的整合、并购、裂变过程出现的各种不适应性或不良反应(危机管理)。

现分享第二天的《战略管理》学习心得体会:

1

波士顿矩阵 VS 通用矩阵

波士顿“田字四限”图偏重于眼光向内的自我静态分析,衡量指标内涵较为狭窄。

也就是“母生四子”孰劣孰优,全看“相对的市场份额”和“市场增长率”。

好的(乖:现金牛;乖乖:明星)多给点“糖果”(资金、政策扶持),不好的随便打骂(你这个有“问题的瘦狗”!),甚至将它们驱逐出门。

“四子”好坏都是由父母的主观意愿来定夺的,眼睛从来没有向外找差距。

而麦肯锡的“九宫图”是眼睛向外的,讲究“产业吸引力”(吸收了波特的“五力”原理,潜在的行业进入者的影响,行业吸引力高,进入者必然多,竞争必然剧烈)。

讲求与竞争动手的比较,而且一直是处于“动态交互”的客观比较,具有严格的定量分析,用“产业吸引力”的“高、中、低”搭配“竞争地位”的“强、中、弱”。

比如本公司市场占有率为30%,是行业的老大;它就会与“老二”、“老三”的份额来较量,通常是综合分析用竞争对手的份额除以本企业的份额,得出一个系数,然后进行相应的“竞争性分析”,包括同行的“市场共性”和“资源相似性”的分析,以及企业间的竞争性对抗,包括攻击的可能性(先行者的动机、组织规模、产品和服务的质量);反击的可能性(竞争性行动的类型、综合声誉及市场的依存度)等。

最终得出结论——本公司及竞争对手的市场地位、财务表现等。

2

相关多元化战略 VS 不相关多元化战略

(一)多元化的动机主要包括以下几方面:

1、“价值创造”的多元化

规模经济的相关多元化(行为共享、传递核心竞争力);

市场影响力的相关多元化(通过多点竞争阻止对手进入,如前些年的宝洁的系列洗护产品同台竞技,抢占货柜;纵向一体化);

财务经济的“非相关多元化”(有效的内部资金分配、业务重组)。

2、“价值不确定”的多元化

比如反垄断条例;税法;低执行力;不确定的未来现金流;公司风险的降低;有形资产;无形资产。

3、“降低价值”的多元化

分散管理层的工作风险、增加管理报酬等。

(二)前向一体化VS后向一体化

两者很容易混淆,考试也经常在此设套。

我们按通常的思维习惯:“原材料供应—半成品—产成品—顾客”,以为产业的上游(或产品、服务形成的源头),如供应商就是“前方”,而中下游则为“后方”,往往会误解错判,我们只要知道“一切向前(钱)看“,就明白谁买单谁就是前方就是大爷,接触顾客的就是前方就是“舞台”,就是“终端市场”,而顾客接触不到的则为“幕后”。

这个很重要,否则考起试会前后混淆。

纵向一体化战略的是稳定供应来源和控制终端市场,但弊端是“一荣俱荣“、”“一损俱损”,缺乏快速的响应能力,“机构庞杂“感受不到市场的任何压力,隐患不小。

(三)并购的吸收合并&新设合并

两家公司A和B,实力悬殊,当A>B时,B并入A,反之依然,称作“吸收合并“;

两家公司A和B,实力旗鼓相当,如A=B时,谁都不服谁,就干脆成立C公司,这就叫“新设合并”。

(四)友好并购和敌意并购

通常友好并购开诚布公你情我愿,成功率较高;而敌意并购,会受到目标公司的各种阻挠,“毒丸计划”是致命绝招。并购之后,最难消除隔阂的就是文化基因,所以企业文化的整合是最难的。

3

国际化战略

多国化战略&全球化战略&跨国战略的区别(考试可能会考哟,呵呵)

1、多国化战略(因地制宜、因地施策):

指企业将战略和业务决策权分配到各个多家的战略业务单元,由这些单元向本地市场提供本土化的产品。

多国化战略注重每个国家或地区之间的竞争,认为各个国家市场情况不同,于是以国界来划分市场区域。就比如我国地产的价格对应一、二、三、四线城市制定。

多国化战略采用“高度分权”的方式,允许每个部门集中关注一个地理区域、地区或国家。换句话说,每个国家的消费者的需求、行业状况(如竞争者的数量和类型)、政治法律制度和社会标准都各不相同,多国化战略让各国子公司的管理者有权将企业产品个性化来满足本地消费者的特殊需求和爱好,因此该战略能使企业面对各个市场的异质需求时的反应最优化。

弊端是,不同的市场采用不同的战略,将增加公司整体的不稳定性;本土化战略不利于公司实现规模效应,成本更高。

2、全球化战略(高度集权、整齐划一):

与企业的多国化战略相反,全球化战略认为不同国家市场上的产品会日趋标准化,因此全球化战略更加集权,强调由母国总部控制。不同国家的战略业务单元相互依存,而总部试图将这些业务单元整合。

企业采用全球化战略,是指在不同国家市场销售标准化产品并由总部确定竞争战略。采取全球化战略的企业注重规模经济,有更多机会在公司层进行创新或将一国的创新应用于别国市场。全球会计与财务报告标准化的改进有助于此种战略。

弊端是:难于识别各国的市场机遇,放弃本地市场的一些发展机遇;对本地市场的反应相对迟钝,由于需要跨越国界的协调战略和业务决策,而难于管理。

3、跨国战略(弹性协调、敏捷反应):

是让企业可以实现全球化的效率和本土化的敏捷反应的一种国际化战略。

其一方面需要全球的协调并紧密合作,另一方面需要本地化的灵活性。实施跨国化战略需要“弹性协调”,即通过一体化的网络来建立共同的远见和各自的职责。从而让企业可以通过它更有效地管理与顾客、供应商、合作伙伴及其他各方的关系,而不局限于简单的近距离互动。

由于目标的冲突跨国化战略很难应用,从积极的角度来看,有效运用跨国化战略可以得到比多国化战略和全球化公司层国际化战略更高的业绩回报。

这些年来表明,越来越多的企业运用跨国化战略。

4

战略实施

在组织结构搭建、制度设计、资源配置、企业文化创建、危机管理当中,企业文化是对企业最为有力的支撑,也是最难模仿的,企业文化也是一种生产力。

而“危机管理”可能是将来最重要的企业管理行为之一。

危机管理——防患于未然,预防永远胜于治疗!危机发生时,要“化危为机”!

危机处理的:“3+1”

第一时间反应(表面企业负责任的态度)

第一信息渠道来源(去伪存真)

第一利益相关者的安抚

时间仓促,精力有限,纰漏之处,请多多包涵!

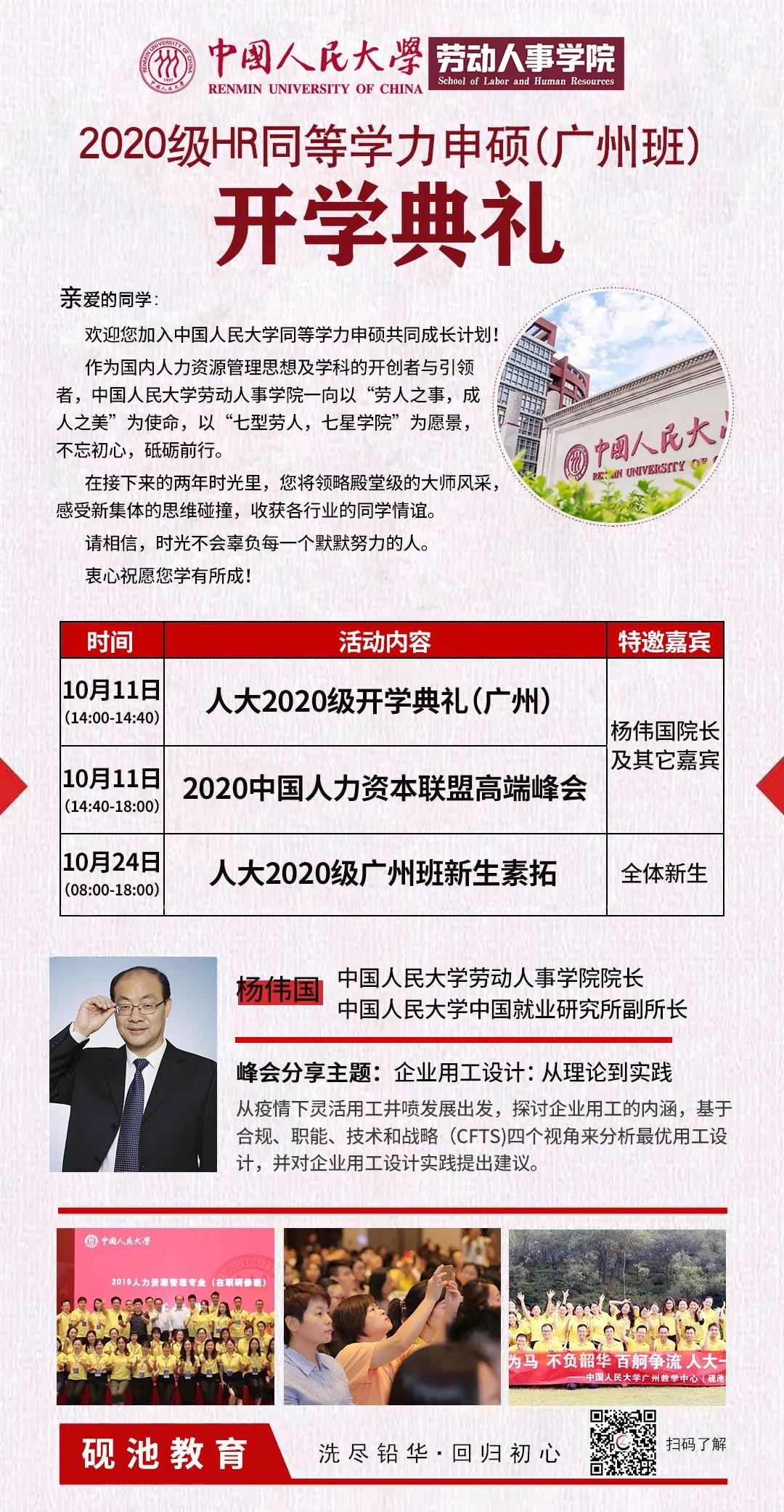

广而告之

2020人大HR同等学力申硕(广州班)开学典礼

已定于10月11日举办,欢迎莅临参加